Sebuah Neraka di Kampung Adat

|

| Peresensi: Ronidin |

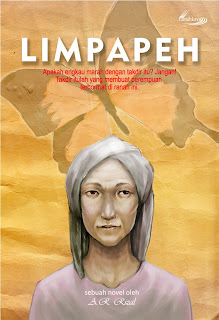

WAJAR bila novel Maransi menjadi nominasi dalam helat lomba penulisan novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016. Novel A.R. Rizal ini memang menarik. Melalui novel ini tergambar kepiawaian A.R. Rizal dalam mengolah ide yang bertebaran di sekitarnya. Warna lokal yang menjadi ciri khasnya, dilukiskannya dengan begitu memikat. Gaya bertutur dan kelincahannya berbahasa semakin matang. Saya tidak mengada-ada. Bagi yang tidak percaya, silakan baca sendiri novel wartawan yang telah mendidikasikan sebagian umurnya di dunia tulis menulis ini.

Adalah Maransi, sebuah novel yang berkisah tentang kehidupan Zakir dan kaumnya. Zakir yang berprofesi sebagai kontraktor dan telah sukses di rantau diharapkan menjadi penghulu kaumnya. Gelar itu sudah lama terlipat. Namun, Zakir enggan menjadi Datuk di kaumnya. Ia lebih memilih menjadi pengembang saja dari pada harus berurusan dengan berbagai masalah di dalam kaumnya yang rumit maupun dirumit-rumitkan karena di sana bercokol tokoh-tokoh yang memiliki berbagai kepentingan.

Kisah bermula ketika Zakir pulang ke Maransi, sebuah kampung yang dijadikan judul novel ini. Ia diminta pulang oleh Mandehnya. Apalagi kalau bukan untuk urusan gelar pusaka itu. Dari sinilah konflik bermula. Zakir harus berhadapan dengan kenyataan pahit tentang kampungnya. Rumah gadangnya dan suraunya telah roboh. Begitu pula mamak-mamaknya yang tak seorang pun yang berhati baik. Ditambah pula dengan pemangku-pemangku adat di kampung Maransi itu seperti Janir, Mangkudu, Bahrun, dan sebagainya yang digambarkan sebagai tokoh-tokoh yang hanya mengejar kepentingan pribadi. Mereka adalah tokoh-tokoh yang nantinya terlibat dengan berbagai peristiwa dan intrik-intrik demi keuntungan pribadi. Orang-orang yang berpihak kepada kebenaran disingkirkan. Munir yang guru mengaji kehilangan suraunya meskipun kemudian dibangunkan lagi sebuah surau oleh Zakir demi keberlanjutan anak-anak mengaji di kampung Maransi.

Berbagai peristiwa kemudian berkelindanan mengisi ruang-ruang novel ini. Aliyah, anak Etek Ros, dari gadis imut khas anak kampung berubah menjadi gadis kota setelah dikuliahkan Zakir di ibukota. Ia tidak lagi mau dipanggil Aliyah yang dianggapnya kolot, tetapi Alice yang moderen. Ia tercerabut dari akar budaya Maransi. Hal yang lebih menohok ketika ia menyatakan diri Atheis. Akhirnya Aliyah diusir dari Maransi. Ada pula Zulkarnain yang berzina dengan kemenakannya. Begitu pun Sunur, mamak Zakir adalah sosok muslim yang tidak pernah ke surau dan menjadi sosok yang suka menjual tanah pusakanya untuk diri sendiri.

Novel Maransi ini bersetting antara kampung dan rantau. Kehidupan kampung diwakili oleh Maransi. Kehidupan rantau diwakili oleh ibukota. Zakir tinggal di ibukota bersama perantau lainnya. Namun, Zakir kadang-kadang harus bolak balik antara rantau dan kampung karena banyak urusan yang harus diselesaikannya. Begitu pula Sunur dan datuk-datuk di Maransi, kadang-kadang datang ke ibukota untuk berbagai kepentingan pula. Pernah suatu ketika Sunur dan datuk-datuk dari Maransi datang ke ibukota untuk urusan kaumnya dan urusan di bawah perutnya. Dalam tataran idealnya, rantau menjadi kampung kedua untuk proses pendewasaan diri bagi laki-laki Maransi.

Melalui novel ini seolah-olah saya melihat sosok Ongga dalam diri Zakir. Ongga adalah tokoh utama dalam novel Tamu karya Wisran Hadi. Ia harus menghadapi berbagai persoalan kaumnya yang setiap hari ada saja masalahnya. Saya juga melihat sosok datuk dalam Maransi (Janir, Bahrun, Mangkudu) seperti sosok Haji Kiram dalam “Si Padang” karya Harris Effendi Thahar. Sosok yang mencari nama di rantau dan menjualnya di kampung. Sosok yang dihormati di kampung, tetapi berprilaku “busuk” ketika berada di rantau.

Esensinya, Maransi adalah novel warna lokal Minangkabau yang menarik. Tokoh-tokoh dan unsur-unsur novel lainnya merupakan refleksi dari kehidupan keseharian di Minangkabau yang setiap hari selalu berubah. Intrik dan berbagai kepentingan sulam menyulam menjadi peristiwa yang menggambarkan kepada kita perubahan yang terjadi dari berbagai dimensinya. Hubungan mamak dan kemenakan digambarkan semakin merenggang. Secara normatif, mamak seharusnya menjadi pengayom kemenakannya. Namun, yang terjadi, kemenakan telah hidup dengan dunianya, mamak tetap saja hidup dengan pola lamanya. Sosok mamak yang digambarkan adalah sosok pangalah, yaitu mereka yang hanya mau menang sendiri, tidak mau mengalah. Mereka memperturutkan diri sendiri.

Kegemilangan masa lalu telah menjadi legenda, tetapi banyak hasrat untuk membangkitkannya lagi. Tuntutan kehidupan moderen menjadikan banyak orang melakukan apa pun demi material tetap masuk saku. Tanah-tanah pusaka yang seharusnya diwariskan kepada generasi berikutnya telah tandas dijual oleh mamak-makak atau datuk-datuk yang hanya memikirkan kesenangan sesaat. Anak kemenakannya kini tergusur; yang berkuasa adalah orang datang. Maransi yang dulunya alami, lambat laun berubah menjadi kawasan baru dengan segala persolannya.

Selain persoalan materialisme duniawi, dalam novel ini A.R. Rizal juga mengungkapkan kegelisahannya terhadap prilaku keberagamaan penduduk Maransi sebagai refleksi dari masyakat MK. Surau yang menjadi itentitas keislaman warga Maransi telah roboh. Memang dalam novel ini yang digambarkan adalah fisik suraunya yang roboh. Akan tetapi secara absensia dapat ditarik maknanya bahwa kerobohan itu bersumber pada umatnya. Surau hanya simbol saja. Ketika simbol itu roboh, maka sesungguhnya yang roboh adalah identitas umatnya. Hanya tokoh Munir yang peduli surau. Munir adalah laki-laki yang sudah bau tanah. Anak-anak muda Maransi (baca MK) ke mana? Maka dapat dipastikan jawabannya pada sosok Aliyah maupun Zulkarnain yang tercerabut. Anak-anak muda kini telah memilih “jalan lain” dari “jalan lurus” yang ada. Anak-anak muda asyik masyuk di taplau, di taman-taman kota, di jalanan, dan di tempat-tempat hiburan. Bagaimana pula esensi surau tidak akan roboh kalau orang-orang yang bersembahyang di dalamnya selepasnya mencari “surga dunia” di tempat-tempat maksiat.

Maransi merupakan novel yang paradoks. Persoalan-persoalan yang di dalamnya menohok kita sebagai bangsa yang beradat dan berbudaya. Dunia yang digambarkan A. R. Rizal seperti “neraka” yang carut marut. Di sana ada egoisme dan keangkuhan, tipu muslihat, prostitusi, kebulusan, dan sebagainya. Akan tetapi, di balik yang disampaikan itu, Rizal ingin menyampaikan pesan tentang bagaimana kehidupan masyarakat yang berdinamika. Kehidupan yang berubah dari masa ke masa. Kebenaran merupakan mestika yang mahal yang harus dijaga. Rizal ingin kita tidak sekedar bernostalgia, tetapi menjaga warisan leluhur yang amat kaya tersebut.*

Komentar

Posting Komentar